70여 년 전 제주4·3 당시 수많은 사람이 군경의 총칼 앞에 목숨을 잃었습니다. 제주 땅 곳곳이 저마다 다른 사연의 아픈 역사가 서려있습니다. 그 아픔을 기억하기 위해 4·3평화기념관을 중심으로 도내 4곳에 4·3기념관이 들어섰습니다. 하지만 최근 들어선 지역 역사관의 경우 부정확한 자료를 게시하거나 그 지역의 장소성과 역사성을 제대로 담지 못하고 있다는 지적이 나옵니다. 제주CBS는 3차례에 걸쳐 지역 역사관의 문제점을 지적하고, 앞으로 개선해야 할 점을 모색합니다. [편집자 주] 추모공간에 있는 희생자 명단 현수막. 고상현 기자"인터넷 포털 사이트에 검색해도 안 나오더라고요."

추모공간에 있는 희생자 명단 현수막. 고상현 기자"인터넷 포털 사이트에 검색해도 안 나오더라고요." 지난 8일 서귀포시 중문 4·3기념관에서 만난 관광객 조나단(24)씨는 찾아오기까지 진땀을 뺐다고 했다. 포털 사이트는 물론 네비게이션에도 검색되지 않았던 것이다. 10억여 원을 들여 지난해 3월 문을 연 중문 4·3기념관. 1년 넘도록 개관식도 못 열고 꽁꽁 숨겨진 이유는 '부끄러움' 탓이다.

◇무자비한 학살…4·3아픔 서린 중문 중문 4·3기념관 자리는 일제강점기 일본인이 세운 신사가 있었던 곳이다. 해방 이후 주민들이 제일 먼저 일제 잔재인 신사를 철거했다. 하지만 4·3 당시에는 학살 터로 변했다. 인근에 군경 토벌대 주둔지인 중문지서(현 중문파출소)가 있었고, 마을과 떨어져 인적이 드문 곳이었기 때문이다.

4·3 광풍이 휘몰아친 1948년 12월 16일부터 18일까지 3일간 이곳에서 40여 명이 희생되는 등 모두 70여 명이 학살당했다. 4·3 이후엔 중문성당이 들어서 현재까지도 운영되고 있다.

일본 신사 터에서 불과 500m 떨어진 곳에 있는 천제연폭포 인근에서도 무자비한 학살이 이뤄졌다. 초토화 작전 직후인 1948년 12월부터 이듬해 1월 사이 희생자가 집중적으로 나왔다. 특히 1949년 1월 4일 하루에만 군인들이 중문면 주민 30여 명을 '빨갱이'로 몰아 한꺼번에 학살했다.

중문 4·3기념관. 고상현 기자

중문 4·3기념관. 고상현 기자이런 탓에 중문면은 4·3 당시 서귀포시 지역에서도 희생자가 많이 나온 지역이다. 4·3희생자 현황을 보면 남원면이 979명으로 가장 많고, 그 다음으로 많은 곳이 중문면(743명)이다.

이밖에 기념관 주변으로 무장대를 막기 위해 주민들이 세운 4·3성인 못동산 북문성, 헉수기동산성과 학살 터인 중문면사무소 옛터, 자운당 골짜기, 민간인 수용소인 큰우영팟, 예비검속자 수용소 옛터, 잃어버린 마을인 섯단마을 터, 주민들의 은신처인 제비든밧 등 많은 유적이 자리한다.

◇이름 틀리고 휑한 추모 공간 '민망' 중문성당 바로 옆 옛 중문보건지소를 리모델링해 문을 연 중문 4·3기념관. 지상 1층에는 2개의 전시실이, 지하 1층에는 희생자 추모관이 있다. 이곳에 근무하는 해설자와 직원조차 취재진에게 "올해 전시 내용을 보강할 테니, 내년에 다시 와서 보라"고 할 정도로 '부끄러운' 수준이다.

취재진이 직접 기념관을 둘러본 결과 제1전시실을 통으로 할애해 제주시 봉개동 4·3평화기념관에도 소개된 4·3 개요와 초토화 작전, 군사재판, 예비검속, 명예회복 노력 등 중복적으로 전시하고 있다. 제2전시실에는 중문면 사건을 다루고 있지만, 단순 정보만 늘어놓는 등 개괄적이다.

역사적인 자료도 부실하다. 4·3의 도화선인 1947년 3·1절 발포사건에 항의한 중문지서 경찰들이 '응원경찰'에 연행되자, 주민들이 석방을 요구하다 다치는 사건이 있었다. 당시 신문 보도가 이뤄질 정도로 의미 있는 사건이지만, 관련해서 단순 정보만 나열할 뿐 '신문 보도물' 전시는 없다.

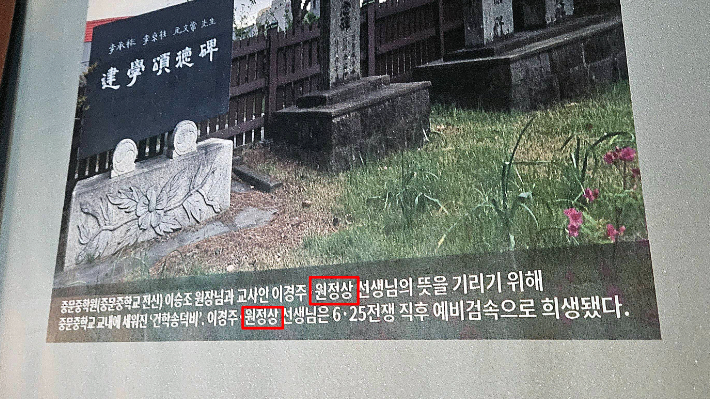

원문상 선생 이름을 원정상이라고 잘못 표기하고 있다. 고상현 기자

원문상 선생 이름을 원정상이라고 잘못 표기하고 있다. 고상현 기자희생자 이름도 잘못 표기했다. 중문중학원(중문중학교 전신) 설립자이자 한국전쟁 직후 예비검속으로 끌려가 희생당한 고(故) 원문상 선생을 '원정상'이라고 적어서 전시하고 있다. 4·3진상조사보고서에 나온 공식 표현인 '잃어버린 마을'이 아닌 '빼앗긴 마을'이라고 적어놓기도 했다.

특히 지하 1층에 있는 추모 공간은 보기 민망할 정도다. 희생자 명단을 적은 현수막을 왼쪽 벽면에 걸어두고, 한가운데에 인공 초 조형물 9개를 검은 바닥에 뒀다. 해설자와 직원조차 "희생자 명단은 따로 옆면에 있는데, 촛불을 켜놓기도 뭐해서 꺼놓고 있다. 휑하다"며 고개를 내저었다.

◇"중문 기념관, 진지한 고민 있었나" 전문가뿐만 아니라 관광객도 하나같이 중문 4·3기념관에 대해 졸속으로 만들어졌다고 지적하고 있다. 희생자 이름이 잘못 표기되는 등 전시내용뿐만 아니라 추모 공간도 부실해서다.

이날 전시내용에 나온 학살 터를 찾기 위해 한참이나 기념관 주변을 둘러보던 관광객 안민지(24)씨는 취재진을 만나 "중문 4·3기념관 뒤쪽이 학살 터라고 해서 가봤는데, 안내 푯말도 없어서 어딘지 모르겠다. 희생자 추모관도 아직 준비가 덜 된 것인지 엉성한 느낌"이라고 토로했다.

익명을 요구한 4·3단체 관계자는 "중문 4·3기념관이라는 공간이 주는 역사성이 있다고 생각하는데 전시 내용이 애매하다. 최근 관람객이 직접 체험하는 등 전시 기법이 다양한데, 판넬만 벽에 다닥다닥 붙여놓은 수준이다. 호기심을 자극하거나 매력적으로 다가오지는 않았다"고 말했다.

휑한 희생자 추모관. 왼쪽 벽면에 희생자 명단이 적힌 현수막이 걸려 있다. 고상현 기자

휑한 희생자 추모관. 왼쪽 벽면에 희생자 명단이 적힌 현수막이 걸려 있다. 고상현 기자오랫동안 4·3을 조사해온 한 연구자는 중문 기념관 추모공간을 두고 "희생자에 대한 예의가 없다"고 강하게 비판했다. "희생자 명단과 위령비가 그려진 천 현수막을 벽면 한쪽에 걸어두고 인공 초 몇 개를 갖다 뒀는데 추모 공간에 대한 진지한 고민이 있었는지 의문"이라고 강조했다.

"유적지 모든 곳에 기념관을 지을 수 없기 때문에 이곳에 들어선다면 그 이유가 전시내용에 잘 드러나야 한다. 하지만 중문에서 벌어진 주요 사건은 제대로 설명도 안 돼 있고, 희생자 이름조차 틀렸다. 예산이 들어갔는데 제주도에서 제대로 자문을 받고 지었는지 모르겠다"고 지적했다.